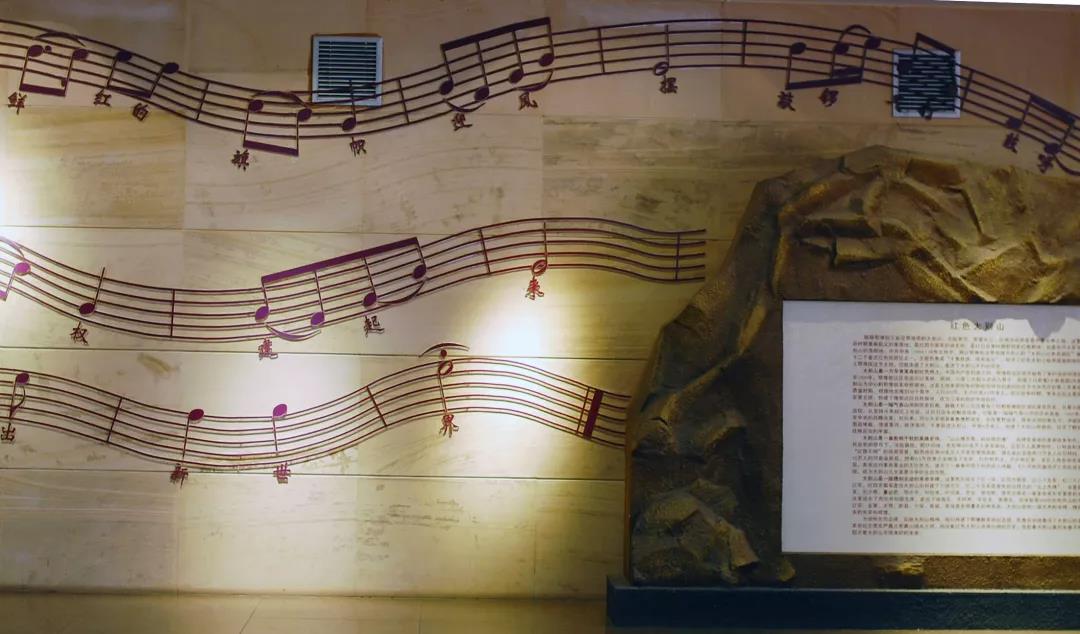

鄂豫皖革命纪念馆展厅内赫然跳动着"八月桂花遍地开"的音符

关于这首唱遍大江南北,

流传至今的歌曲背后的故事,

你知道多少呢?

今天我们就来聊一聊吧。

故事要从90年前的一天讲起….

1929年5月5日,立夏的前一天,商城县丁家埠(后归安徽金寨县),反动民团杨晋阶的部队里,值班班长周维炯吹响了集合哨,要求团丁们收拾内务,把枪支弹药整整齐齐地挂在正屋墙上。

其实,很多人不知道,周维炯是共产党员,他正在为明天的起义做准备。

夜幕降临,趁民团中队队长和其他团丁喝得东倒西歪之时,周维炯大喊一声“动手!”,大伙一拥而上,控制了民团。随后,周边其他几支起义部队也纷纷行动,活捉了民团团总杨晋阶,这就是闻名全国的“商城起义”。

歌曲诞生地旧

“王先生,起义胜利了,你给我们编个曲子吧。”

1929年底,商城县城内,

一个名叫王霁初的青年人迎来了几名客人。

原来,商城起义胜利后,

大伙都想用文艺活动庆祝起义胜利,

大伙商量后决定到县城找到当地知名的文艺专家王霁初,

请他来帮忙搞文艺宣传。

当王霁初唱了一首《八段锦》后,优美的旋律动人心弦,

大伙儿连连拍手叫好,说这首歌曲调欢快很应景。

于是,县里负责宣传的陈世鸿填词,

由县委书记吴靖宇修改后,

交给王霁初配上了《八段锦》的调子。

鄂豫皖地区第一支新编的革命民歌就这样诞生了。

八月桂花遍地开

八月桂花遍地开,

鲜红的旗帜竖呀竖起来,

张灯又结彩呀,张灯又结彩呀,

光辉灿烂闪出新世界。

红军队伍真威风,

百战百胜最英勇。

活捉张辉瓒呀,打垮罗卓英呀,

粉碎了蒋介石的大围攻,

一杆红旗飘在空中,

红军队伍要扩充。

保卫工农新政权,带领群众闹革命,

红色战士最光荣。

亲爱的工友们哪,亲爱的农友们哪,

拿起刀枪都来当红军,

拿起刀枪都来当红军。

这首歌怎么一路传到延安的???

凭借欢快、朗朗上口的曲调,强大的战斗力和号召力的歌词,《八月桂花遍地开》迅速在鄂豫皖苏区流传开来,随后又经王霁初创办的“红日剧团”传唱到全国各地。

其中一位从大别山走出来的红军女歌手廖赤见,于1930年春加入“红日剧团”。这首歌最初由廖赤见一人独唱发展为领唱,最后形成边歌边舞的表演节目。

1932年,廖赤见随军西征,经历了红军夺取通江、攻克南江、占据巴中,见证了川陕省苏维埃政府的成立。在庆祝大会上,她领头演出,开场节目就是《八月桂花遍地开》,热烈又欢快的歌曲一下子激发了川陕人民的爱国心,轰动了偏僻的大巴山区。自此,凡是庆祝成立县、区、乡苏维埃政权,都少不了《八月桂花遍地开》这个开场节目。

商城县王霁初烈士纪念碑

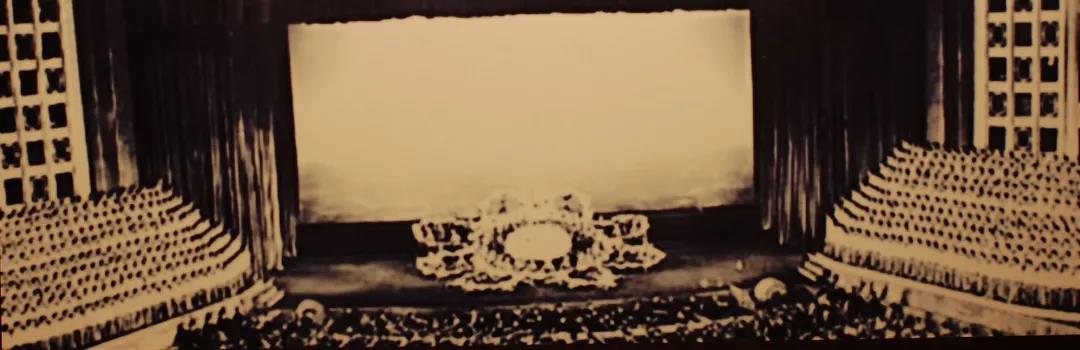

《八月桂花遍地开》这首歌曲犹如革命的火种,在红军部队的东奔西征及革命战士的口口相传下,以星火燎原之势从商城大地,传遍了鄂豫皖、中央苏区、川陕地区等,响彻了全国。1964年,大型音乐舞蹈史诗《东方红》在人民大会堂首演,《八月桂花遍地开》编为第七个节目。

1964年《东方红》演出盛况

革命精神生生不息

如今这首歌又有什么艺术形式???

近年来,《八月桂花遍地开》的表现形式有河南省影视制作集团在商城取景出品的同名电影,有信阳市原创编排的民族歌剧《八月桂花开》,还有国家艺术基金2015年度资助项目、湖北省歌剧舞剧院大型原创民族歌剧《八月桂花遍地开》等等,每一次新形式的表演都是对这首歌曲的致敬和守望。

电影《八月桂花遍地开》,讲述了地主少爷王霁初从叛逆者走上革命道路,并创作革命歌曲的历程

大型民族歌剧《八月桂花遍地开 》在上海演出

红歌源头应该花落谁家???

这首歌曲的传唱之广,使得江西、安徽、河南、四川等地的研究者在整理发掘民歌工作中,纷纷探寻该歌曲的源头,先后得出这首歌曲诞生在这4个地方的结论。不过随着学者们的考究,江西、四川两地已经出局,目前安徽与河南还在奋力拼抢。

其实,歌曲诞生地当时不叫商城,准确的说法叫商南,管辖区域不仅包括辖区的河南商城县,还包括安徽省金寨县的斑竹园、吴家店、果子园、南溪等地,因此从地理位置上讲,两地争版权,都有道理。而在信阳本地,也没有再具体到发源于哪个县,统一称其为信阳民歌。

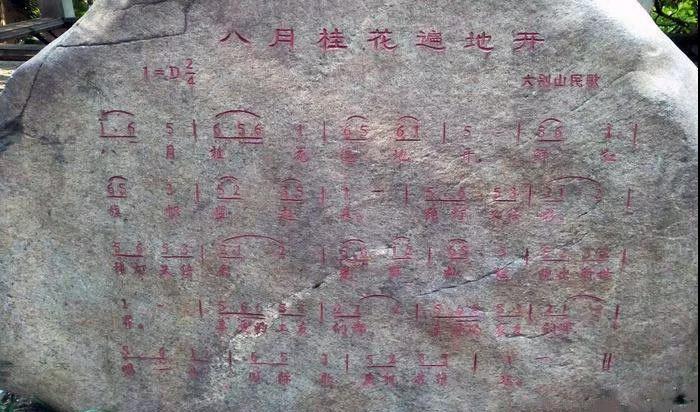

光山县城广场上还有此歌的曲谱

回想鄂豫皖根据地的辉煌,

苏维埃政权的建立,

人民群众的巨大能量正如桂花一般,

使萧条的大地充满了生机与活力。

时至今日,在遍布桂花树的信阳大地,《八月桂花遍地开》这首歌曲俨然化作了一座鲜红历史铸造的精神丰碑,大别山精神书写的那些开国将军的风采,那些战斗英雄的壮歌,那些可歌可泣的史诗,穿透时间轨迹,感动、激励着一代又一代的信阳人,使大别山革命精神在信阳这片热土上生生不息、绵绵不绝。